活動報告 · 28日 1月 2026

白井貴子さんの「Raspberry Kick再現ライブ&SDGsカーニバル」に、エコロジーオンライン×TAKIMURAZOUENとして出展しました。

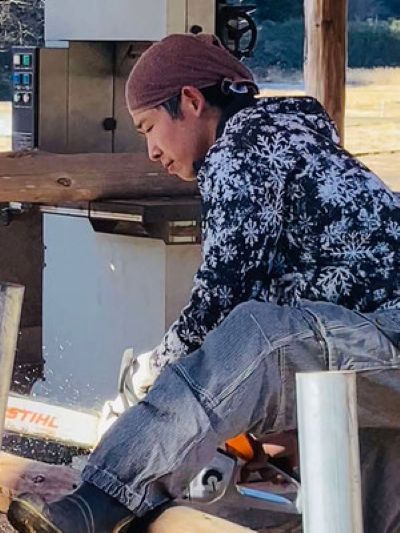

会場はKT Zepp Yokohama。瀧村造園の江原さんご夫妻とともに里山再生のために選別伐採された栃木県佐野市・丸岳の杉を使ったスツールや小さな椅子、伐採木アートを展示しました。

活動報告 · 18日 1月 2026

エコロジーオンライン3名と佐野市で一緒に里山再生活動をしている田中さんと伺いました。

造園業以外にもさまざまなSDGs活動をされていると聞いていましたが、ここまでとは正直驚きました。

江原さんからいただいたこの感想が一番まとまっているので、シェアさせていただきます☺️

「全てがSDGsにつながるお話、インクルーシブ、生物多様性、当事者研究、障がいがある=マイナスではない、いいところに目をむける環境づくり、障がいが有る、無しではないそれぞれが尊重しあえるコミュニティづくり。里山再生、生物多様性イベント、人と人の繋がりが感じられるお話し、私たちもたくさんお話しさせてもらいました!」

里山コモンスクール · 14日 1月 2026

環境省も認める橋本さんの貴重なお話とその実地体験ができる貴重な機会です。

ぜひご参加ください!

<日時>

2月21日(土)、2月22日(日)、

2月23日(月)、2月24日(火)

9:00〜16:00(全日)

里山コモンスクール · 13日 1月 2026

昨年から参加者の皆さんで取り組みはじめたバイオトイレがこの春ついに完成しそうです!

<日時>

1月31日(土)、2月1日(日)、2月2日(月)

トイレを設置する小さな山小屋作り。

3月7日 (土)、3月8日(日)

バイオトイレの製作、設置完了の予定です。

小さな山小屋を里山の木で作る匠の木工建築技術やバイオトイレの構造などを、一緒に体験しながら学びませんか?

囲炉裏!薪ストーブ!でほっこり、まったりしながら作業します。日常から離れて里山での1日を楽しみましょう♪

里山コモンスクール · 08日 12月 2025

里山も冬の寒さが厳しくなってきた12月でしたが、この二日間は風もなく穏やかで、よい作業日和となりました。

一日目は澤の横壁から落ちてくる土を止めるための石積みをじっくり教えていただきました。石積みの歴史、石の見方、置き方などを考えて、実際に石を自分で選んで並べて、坂田さんのチェックを受けます。

久しぶりの試験にちょっとドキドキの皆さん。

その後、実際の澤で坂田さんの指導を受けながら石頭(せっとう)を使ってゆっくりじっくり石積みしていきます。🪨

里山コモンスクール · 18日 11月 2025

\ 森にかえれ! /

生物多様性の第一人者 坂田昌子氏による里山再生ワークショップです。

全国を飛び回る坂田氏のワークショップは毎回大人気です。

この貴重な機会にぜひご参加ください♪

里山コモンスクール · 22日 10月 2025

佐野も猛暑が過ぎ去り、朝晩は肌寒くなりました。

今回も坂田さんに来ていただき、中身の濃いワークショップをしていただきました。

寒さのせいかヒルもあまり見かけず、参加された皆さんも集中して作業ができたようです。

里山SDGs · 22日 8月 2025

\ 森にかえれ! /

生物多様性の第一人者 坂田昌子氏による里山再生ワークショップです。

今回は山と沢、3月に植樹した苗木の状況観察をしながら、坂田さんに生きもの目線の見立てを頂いて手入れなどを行います。(ヤマビルに要注意⚠️)✨

全国を飛び回る坂田氏のワークショップは毎回大人気です。

この貴重な機会にぜひご参加ください♪

里山SDGs · 31日 7月 2025

「森にかえれ!」

生物多様性の第一人者 坂田昌子氏による里山再生ワークショップが佐野市で開かれました。

前回に続き「お堂の雨落ち造作」でしたが、とにかく暑いので、いつもより休憩とお話を多めに、作業はゆっくり丁寧に進められました。

雨落ちする場所を小さめのユンボで掘って、水の流れに沿うように瓦を差し込む(小端立て)、そして砕石、小さめのグリ石、大きめのグリ石など種類の違う石を重ねていきます。

都度、足で踏んだりダンパーで叩いて、石をなるべく隙間なく詰めます。隙間を小さくすることによって水の通り道を複雑にするのだそうです。石の粉は水の流れを詰まらせるので、ふるいで落としてから使います。

何層にも石を重ね、そして最後に白い玉石を置くと、美しい日本の景色が出来上がります。

今回も参加者の様々な相談に丁寧に答えてくださる坂田さん。

「マニュアル本を出してって言われるんだけど、それだとみんな同じようにやっちゃうからダメなんですよね。答えは自然が出す。よければ苔や草が生える。その場を見て悩みながら手を入れていく。その場その場で違うからね」

里山SDGs · 26日 6月 2025

生物多様性の第一人者 坂田昌子氏による里山再生ワークショップです。

今回はお堂の雨落ち造作仕上げです✨

全国を飛び回る坂田氏のワークショップは毎回大人気です。

この貴重な機会にぜひご参加ください♪