マザーアースダイバーシティ ~命あふれる土壌再生を目指して!~

私たちのウェルビーイングや暮らしの豊かさは土壌の生物多様性によって大きく影響を受けています。

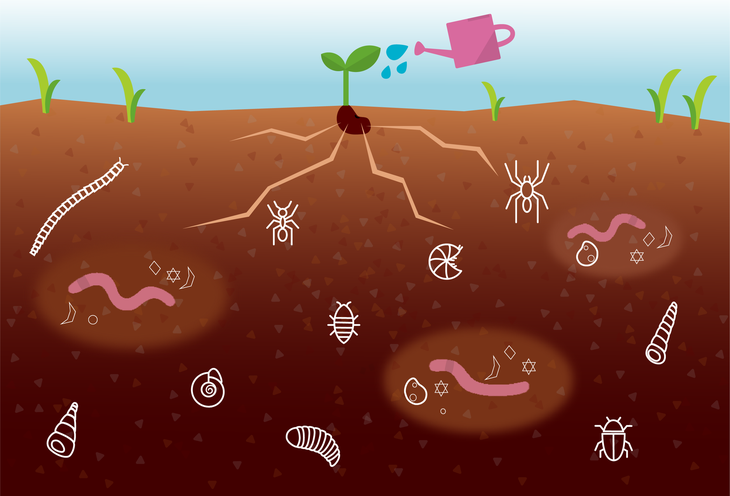

土壌に生きる生き物たちがつくる生物多様な土壌は、私たちの暮らしに健康的な食料をもたらします。その他にも、水のろ過、炭素の隔離、汚染物質の分解、医薬品の供給など、私たちの暮らしに欠かせない貴重な役割を果たしています。

生物多様な土壌は、土壌微生物と藻類、菌類、苔、地衣類、植物の根、無脊椎動物などの多種多様な共生関係によって生み出されます。これらの生物は、エネルギーと栄養素の循環を確保し、植物の成長と土壌の生産性を促進し、地上に生息する生物を維持するのに役立っています。

土壌生物が植物が利用できるように栄養素の変換を促進したり、化学肥料への依存を減らすことで農業生産のコストを削減し、土壌を肥沃にし、農業生産や環境の持続可能性を高めることが知られています。

ペニシリン、癌の治療に使用されるブレオマイシン、真菌感染症に使用されるアンフォテリシンなど、多くの薬やワクチンも土壌生物たちによってもたらされました。土壌の生物多様性は、未知の病と戦うための新薬を提供する大きな可能性を秘めています。

土壌微生物は、温室効果ガスを生成する窒素と炭素の変換のすべてのステップに関与しています。これは、地球規模の気候変動に対処する上での土壌生物多様性の役割を過小評価できないことを意味します。それは、温室効果ガスの排出、または大気からの炭素の吸収と土壌への窒素の固定に寄与する可能性があります。

私たちが生きていくうえで必要不可欠な土壌の生物多様性ですが、これまではあまり顧みられることはありませんでした。第二次大戦後、食料の安定供給のため、化学肥料や農薬が多投され、土壌中の生命が失われた農地も増えていると言われます。私たちの暮らしを支える土が悲鳴をあげているのです。

国連食糧農業機関(FAO)も土壌の生物多様性の向上を世界に呼びかけ、SDGsを達成するうえでとても大切になる貧困や飢餓などの撲滅につながると力を入れています。

私たちエコロジーオンラインもその呼びかけに賛同し、土壌の生物多様性の向上を手がける全国の仲間とともに、「マザーアースダイバーシティ~生物多様な土づくり~」の活動を始めようと思います。

<参考資料>

The State of

Knowledge of Soil Biodiversity(FAO)

<協力団体>

金澤BIO

株式会社サンルート

アドバイザー

金澤晋二郎(かなざわ しんじろう)

株式会社 金澤バイオ研究所 所長。元九州大学農学部教授。専門は土壌微生物、土壌生化学、環境微生物学、未利用有機物の資源化など。

2001年の九州大学で行われた「学内ゼロエミッションプロジェクト」で提供した超好熱細菌をもちいた「超高温・好気発酵法」による有機質肥料「土の薬膳」が好評だったことをきっかけに、退官2年前に株式会社 金澤バイオ研究所を設立し、土づくりに取り組む。

常時80度以上の高温で好気発酵を行う超好熱細菌を利用した「超好熱・好気発酵法」を開発し、大腸菌、害虫病原菌、寄生虫、雑草種子などを死滅させたクリーンで高品質な肥料「土の薬膳®」を開発する。その他、様々な企業や機関との共同研究やプロジェクトも手がける。

星名聖剛(ほしな せいごう)

社会福祉法人 秀峰会 みずほクリニック港北 院長

人間の健康には腸内環境が重要と言われるが、その腸内環境は200種類100兆以上ものたくさんの微生物(腸内フローラ)によってつくられている。同じように、たくさんの微生物がいるのが土の中だ。土壌1グラム中に数億以上も微生物が存在する。星名院長はこの腸内環境と土壌との共通点に着目する。「病気を治すにはまずは食から。では良い食物を取り入れるには、と考えると、野菜が育つ土づくりが重要」と語り、医療の立場から農や食の改善を訴える。

活動報告

2023年

1月

10日

火

<生物多様性と人類の危機>受粉障害による早期死亡 世界で約427,000人が犠牲に!

2022年12月19日、カナダ・モントリオールで実施されていた生物多様性条約第15回締約国会議が「昆明(こんめい)・モントリオール目標」を採択して終了した。

その主な内容を見てみると下記のような項目が含まれている。

・世界全体で陸地と海の30%以上を保全地域にする。

・外来種の侵入を少なくとも50%削減する。

・生物の遺伝情報の利用で得られる利益を公平に配分する。

・官民で少なくとも年間2000億ドル(日本円でおよそ27兆円)を確保する。

・生物多様性に特化した途上国向けの新たな基金を創設する。

一方、生物多様性に対する影響の監視や情報の公開など、民間企業が果たす責任について義務化は見送られ、採択された目標に強制力がないなど、どこまで実行性があるかについては疑問符がついている。

そんななか生物多様性の損失が世界の人々の早期死亡につながっているという論文が発表された。

2022年12月14日「Environmental Health Perspectives」に掲載された“Consequences for Human Health: A Modeling Study”がその論文だ。

ハーバード大学のMatthew R. Smith教授を中心として発表されたその論文によると、生物多様性の損失によってハチなど受粉に関わる生物が減り、果実や野菜、ナッツ、豆類などの収穫が世界で3%〜5%減少。その結果、健康な食品の供給減や関連する疾病によって毎年42,7000人の超過死亡につながっていると分析している。

その被害は国によってばらつきがあり、低所得国に食物生産の減少は集中しているが、中所得から先進国の方に食品消費や寿命への影響が大きく、感染症以外の疾病を増加させている。

ホンデュラス、ネパール、ナイジェリアで行われたケーススタディによれば、3%〜19%の収穫の減少が12%〜31%の収入の減少につながっている。途上国の経済にとって大きな影響を与えていることは間違いない。

ハチなどの送粉者が減る原因は、土地の開発、農業技術の集約化、ネオニコチノイドを中心とする有害な農薬の使用、栄養の阻害、気候変動など、人為的な要因によるところが大きい。

現在、100万種の生命が絶滅の危機にあると言われる。私たち人間が今のままの自然破壊につながるライフスタイルを続ければ多くの生命が失われる。この研究結果を知れば私たち人間がそのなかに含まれていないとは断言できないだろう。

2030年までに生物多様性を大きな前進させるツールは揃ってきた。これからは実行が問われることになる。2023年がその大きな節目となった。そう記憶されるような活動をしていきたい。

Consequences for Human Health: A Modeling Study

翻訳・文 / エコロジーオンライン編集部

2022年

12月

05日

月

<金澤バイオ研究所訪問記>気候変動対策としての「土壌」の役割を考える。

12月5日は国連が世界に呼びかける「世界土壌デー」。

私たちを生かす土・土壌についての認識を深める日です。

エコロジーオンライン編集部も11月30日、土壌のことを学ぶため、千葉県にある金澤バイオの見学に行ってきました。

金澤バイオ研究所といえば、土壌研究の第一人者、金澤晋二郎先生が手がけるオーガニック肥料「土の薬膳」シリーズを製造、販売していることでおなじみです。

2022年

10月

07日

金

<応援コメント> ”ウンチが地球を救う” は、世界に誇る日本の技術です。

何を隠そう、実は私も「ウンチが地球を救う!」派なのです。

私は土壌微生物が専門のため、自然界の様々な廃棄物でオーガニック有機肥料の製造に関わっております。

都市の下水汚泥の、ベルリン市では下水処理水の資源化にも関りました。

自然界の原料と超高熱細菌を用いて、高機能で安全、農薬の分解機能も持つオーガニック肥料『土の薬膳』まで進化させました。

地球上にたくさん存在する廃棄物の中で、オーガニック肥料製造には、「人糞」がとても優秀な原料であると断言できます。

その理由は、人間は雑食性で、牛・豚・鶏肉、魚肉、穀物、野菜、果実、茸等々、多様な栄養価の高い食物を食している唯一の動物だからです。

2022年

9月

01日

木

参考ビデオ「今、再び日本は九州から変わる」

ネットワーク団体のサンルート様からビデオのご紹介がありました。微生物を通して大地と人間の腸内環境を見つめ、行動する人たちの熱いメッセージが込められています。参考にしていきたいと思います。

2017年

1月

23日

月

気候変動の被害者たち(16) 軽い温暖化でも昆虫に大きな影響が出ることが判明

イギリスのシェフィールド大学の研究者たちが地球温暖化と昆虫の繁殖についての論文を発表した。

彼らの研究によれば、たとえ軽い温暖化であっても、幼虫時代に温暖化を体験すると、その時に死ぬことはないまでも、成虫になってからの繁殖力が弱まることがわかった。

この研究の対象となったのはミバエだが、同様の影響が他の昆虫にも出ていることが推察されるという。

シェフィールド大学の研究チームは、スペインとスウェーデンのミバエを対象に、幼虫の頃から温暖化の環境をつくりだし、成虫になるまでを観測した。スペインとスウェーデンをくらべると、スウェーデンのミバエの方が繁殖力が弱くなることがわかった。南部の種よりも北部の種の方が温暖化に弱いことが明らかになった。

昆虫の場合、さなぎになったり、羽を持たなかったりする時期がある。そのため、気候が温暖化した際に自由に移動することができない。彼らの生態に温暖化の影響がどのように出てくるのか。まだまだ研究する余地が多いのが現状だ。

<参照リンク>

Insects feel the heat: scientists reveal rise in temperature affects ability to reproduce

翻訳・文 / ソーシャルエコロジー研究所

2017年

1月

18日

水

マルハナバチを絶滅危惧種に指定 米魚類野生生物局

アメリカ合衆国魚類野生生物局が、マルハナバチの一種のラスティーパッチド・バンブルビー(学名:Bombus affinis)を絶滅危惧種に指定した。

ハチが絶滅危惧種されるのはアメリカ本土では初めてのこと。

アメリカの28州で当たり前の存在だったラスティーパッチド・バンブルビーが急激な減少を始めたのが90年代。現在までに87%も生息数が減少している。

その急激な減少の背景にあるのは生息地の減少、病気や寄生虫、農薬被害、気候変動による植物の減少などがあげられる。

小さな庭からでも自然の花が咲く環境を整え、農薬の使用を控え、自然の景観を育て、冬まで植物を残しておくことを専門かはすすめている。

ここ日本でもハチをとりまく環境は同じように厳しい。植物が実をつけるために重要な役割を持つハチがいなくなってしまうと人間の生活にも大きな影響が出る。ハチを守るためにみんなでできることを考えていきたい。

<参照リンク>

In a race against extinction, rusty patched bumble bee is listed as endangered

翻訳・文 / ソーシャルエコロジー研究所

2016年

11月

15日

火

海に漂うプラスチックゴミはどうも美味しい匂いを発しているらしい!

私たちの暮らしから生まれるプラスチックゴミが海の生きものたちを苦しめている。

死んだ海鳥の胃袋のなかを調べてみると、プラスチックゴミがたくさん詰まっていたという事例も多数、報告されている。

なぜ彼らはプラスチックゴミを食べてしまうのか。その理由としてゴミが発する匂いがその原因となっていることがわかってきた。その匂いがゴミをエサとカン違いさせてしまうのだ。

これまでプラスチックゴミが、ミズナギドリや、アホウドリなどの海鳥に与える影響について調査されることはあまりなかった。それにチャレンジしたのがUC Davisの研究者たちだった。

2016年

3月

14日

月

「明治神宮いのちの森 生き物図鑑」完成記念トークイベント開催

東京の中心に70万㎡もの広さをたたえる明治神宮の森。

この地は元は荒地だったが明治神宮の設営に伴って森林をつくることとなり、全国から集められた樹木でおよそ100年後に豊かな森林になるように計画されたいわば〝人工の原生林〟といえる世界に類のない森林だ。

入場も制限され、動植物を持ち込まず持ち帰らないことが基本とされていることから、絶滅危惧種に指定された貴重な生き物も生息している。この明治神宮の森が2020年には造園から100年を迎える。

森をつくった先人たちの意思を受け継ぎ、次の100年に向けて活動している「いのちの森」(野中ともよ代表)は昨年12月から、「明治神宮いのちの森 いきもの図鑑」プロジェクトをスタートした。

多くの人々に明治神宮の森に興味を持ってもらい保護を促進していくことを目指し、子ども・若者を中心に一般市民が明治神宮の森に生息する動植物を写真に撮影し、WEBサイトで公開していくプロジェクトだ。