防災ネットワーク · 19日 1月 2026

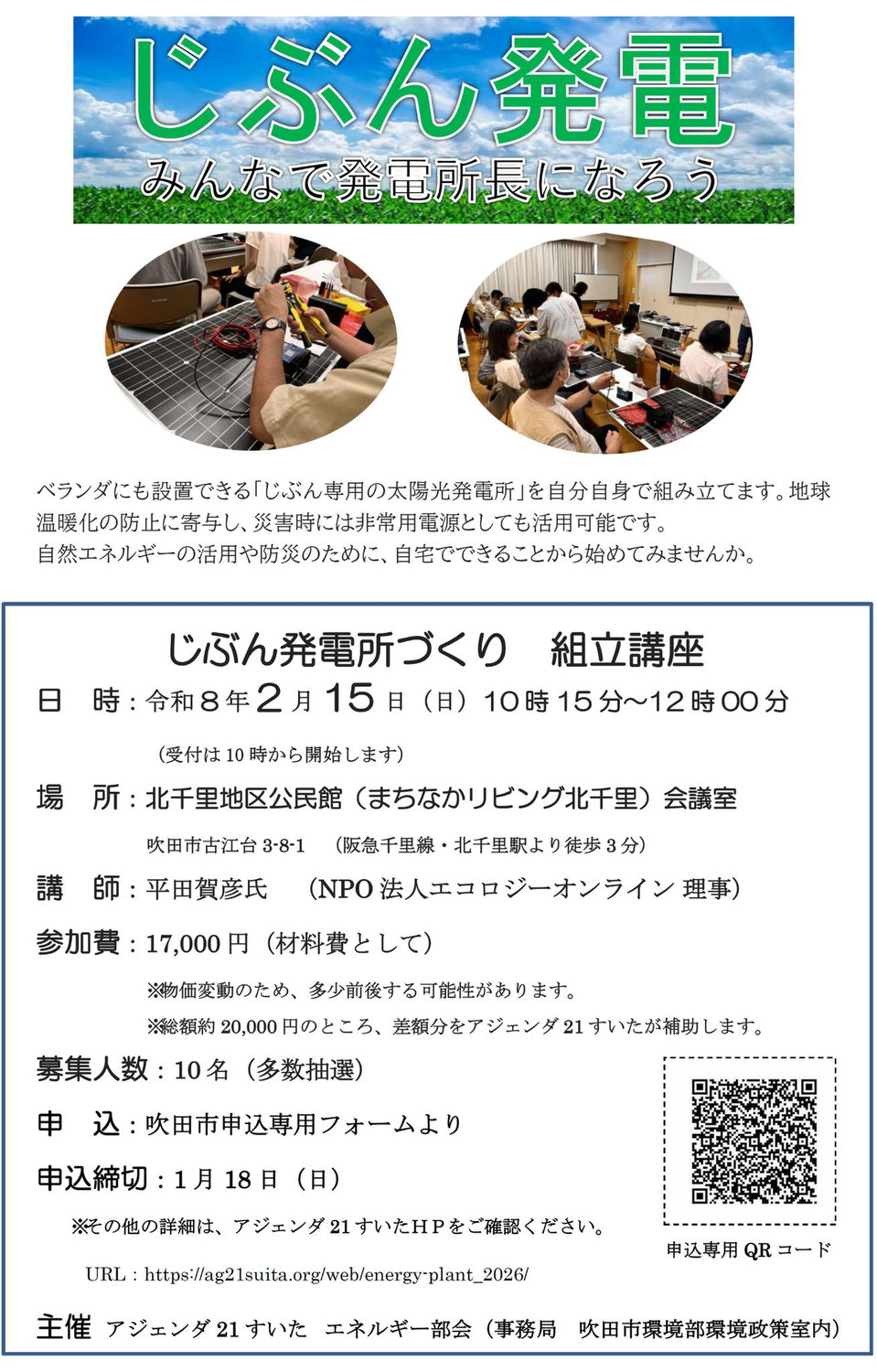

ベランダにも設置できる「じぶん専用の太陽光発電所」を自分自身で組み立てます。地球温暖化の防止に寄与し、災害時には非常用電源としても活用可能です。

自然エネルギーの活用や防災のために、自宅でできることから始めてみませんか。

活動報告 · 18日 1月 2026

エコロジーオンライン3名と佐野市で一緒に里山再生活動をしている田中さんと伺いました。

造園業以外にもさまざまなSDGs活動をされていると聞いていましたが、ここまでとは正直驚きました。

江原さんからいただいたこの感想が一番まとまっているので、シェアさせていただきます☺️

「全てがSDGsにつながるお話、インクルーシブ、生物多様性、当事者研究、障がいがある=マイナスではない、いいところに目をむける環境づくり、障がいが有る、無しではないそれぞれが尊重しあえるコミュニティづくり。里山再生、生物多様性イベント、人と人の繋がりが感じられるお話し、私たちもたくさんお話しさせてもらいました!」

防災ネットワーク · 07日 1月 2026

NPO法人エコロジーオンライン(以下、EOL)は、2026年に創立26年目を迎えました。四半世紀の活動を基盤として、今年は再生可能エネルギーと防災を結びつけた会員制度「EOL防災ネットワーク」を立ち上げ、市民・地域・行政・企業がつながる新たな防災のかたちを提案します。

■ なぜ今、防災ネットワークなのか

地震・台風・豪雨などの自然災害が頻発・激甚化する一方、気候変動への対策と地域の防災力強化は、もはや切り離せない課題となっています。

EOLは2000年の設立以来、

•地球温暖化防止

•再生可能エネルギーの普及

•市民参加型の環境・社会づくり

に取り組んできました。

その26年の経験からたどり着いたのは、「電気と情報を自分たちで守る」、そして「平時の環境行動が非常時の命を支える防災行動になる」という考え方です。

■ EOL防災ネットワークとは

防災ネットワーク · 06日 1月 2026

とよなか市民環境会議アジェンダ21の企画で、豊中市の施設にじぶん発電所を展示し、夜間のイルミネーションに使っていただくことになりました。

今回展示するのは、ひらた電力じぶん発電所と関西学院大学の学生が制作した関学発電所の2セットです。関学発電所は、関西学院大学のご厚意により、お貸しいただきました。

これからじばらくの間、16時〜20時にイルミネーション点灯で活躍してくれる予定です。

私は名古屋へ戻るため、点灯の様子をしばらく見ることはできませんが、センターの前を通る方の癒しになればうれしいですね。

活動報告 · 27日 12月 2025

国際学部では例年、待降節(アドベント)にあわせてツリーを飾り、主の降誕を祝うクリスマスにそなえています。

今年もチャペルアワーの一環で学生のみなさんと一緒にツリーの飾り付けを行いました。

飾り付けは、宗教主事の平林先生より、ツリーの一番上に星を飾る意味や、クリスマスのプレゼントの習わしなど、クリスマスにまつわる色々なお話を聞きながら行いました。

じぶん発電 · 17日 12月 2025

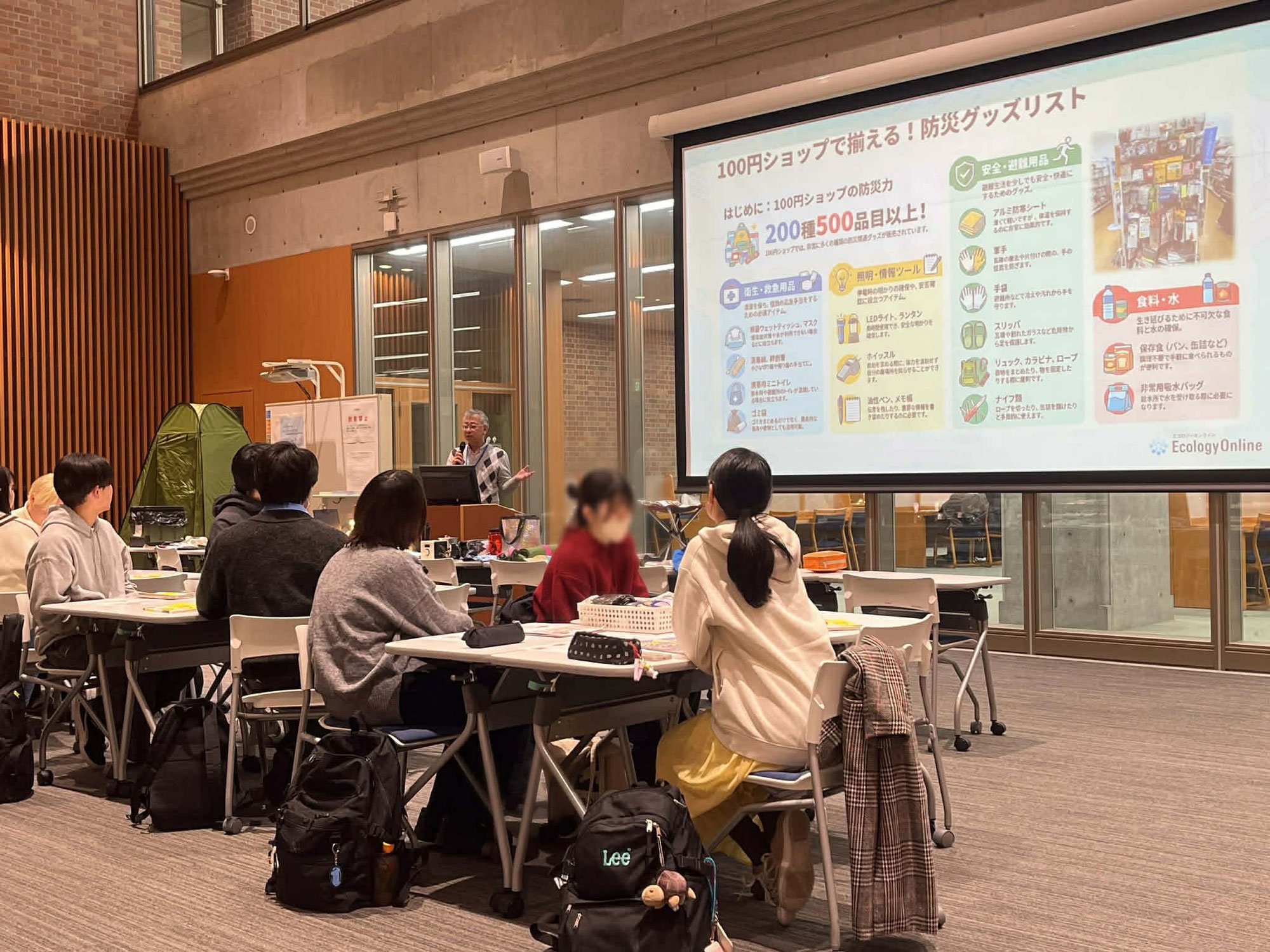

12月15日(月)、関西大学千里山キャンパス総合図書館1階ワークショップエリアにおいて、関西大学ピア・コミュニティ(KUSP)主催の防災セミナーの講師をエコロジーオンラインが担当させていただきました。

テーマは「学んで備えてつながる未来」。

一人暮らしの学生や遠方から通う学生のために、災害に遭遇したらどう行動すれば良いのかを生徒と一緒に考えるセミナーです。

防災ネットワーク · 24日 11月 2025

参加してくれたのは、イオンチアーズクラブで活動している小学生の皆さん。

講師として、鈴木一夫さんと野村昌子さんに来ていただきました。

防災クイズと東京大学の教授が考案した「目黒巻」の子ども版「もしもまきまき」のワークショップを1時間にギュッとまとめた講座でした。

活動報告 · 01日 11月 2025

11月1日(土)、関西学院大学西宮上ケ原キャンパスで開催中の新月祭(学園祭)に行って来ました。

昨年からエコロジーオンラインがお世話になっている国際学部グローバルイシューBの講義から派

生した活動がどうなっているか興味がありましたので、取材も兼ねての訪問です。